Обязан все записывать

Сегодня Марину беспокоит то, что, когда она пойдет в суд, ей придется доказывать все свои визиты к стоматологу, а некоторых просто нет в ее digilugu. Стоит ли каждому пациенту на всякий случай проверять, занесена ли информация о его визите к врачу, если потом вдруг возникнут проблемы с качеством лечения? И какие вообще права есть у пациентов, если их лечение прошло неудачно?

Евгений Твердохлебов заявляет, что врач или любой другой медработник, оказывающий медицинскую услугу самостоятельно, обязан документировать оказание медицинских услуг, отражая все важные, с точки зрения медицины (а не пациента), обстоятельства.

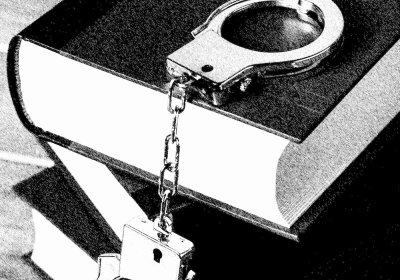

«Если врач не делает этого, но пациент в состоянии доказать факт обращения к врачу, то пациент, предъявляя требование врачу или медучреждению, не обязан доказывать нарушения медперсонала. Поэтому, чтобы защититься от требований, в интересах медработника и медучреждения документировать оказание услуг, – объясняет присяжный адвокат. – Тогда для предъявления требования пациент должен будет доказать, что медработники нарушили свою обязанность виновно (то есть умышленно или по небрежности) и именно из-за этого возник ущерб».

Один за всех и все за одного

Тот факт, что лечащий врач Марины скончалась, не означает, что за ее действия никто теперь не будет отвечать.

«Медработник отвечает не только за свои ошибки, но и за ошибки своих помощников, и за неполадки в работе оборудования. Вместе с медработниками отвечает и медучреждение, – поясняет Евгений Твердохлебов. – Медработник и медучреждение отвечают за ошибки в диагностике, лечении, информировании пациента и получении согласия пациента. Медицинские действия, совершенные без информированного согласия пациента, могут расцениваться и наказываться как телесное повреждение».

То есть, уточняет присяжный адвокат, проведенная без согласия пациента операция может наказываться по одной и той же статье, что и удар ножом в подворотне.

«Лицо, оказывающее медицинские услуги, обязано информировать пациента о результатах его обследования и состоянии его здоровья, о возможных заболеваниях и их течении, о доступности, сути и целях необходимых медицинских услуг, сопряженных с ними опасностях и последствиях, а также о других возможных медицинских услугах. Также оно обязано по желанию пациента представить указанную информацию в письменно воспроизводимой форме», – говорит Твердохлебов.

Так как нет центральной базы данных, куда вносились бы все визиты к зубному, которые были бы видны другим врачам, присяжный адвокат советует получать у стоматолога каждый раз выписку о визите. Ее можно использовать при обращении к другим стоматологам, чтобы они учитывали предыдущее лечение.

«Пациент не может предписывать врачу, как именно проводить лечение, – обращает внимание Евгений Твердохлебов. – Например, для врача не являются обязательными инструкции в духе «ничего не сверлите, канал не лечите, а только поставьте пломбу». Если пациент просит пломбу, то врач должен выполнить, а пациент оплатить все действия, которые медицинская наука считает в такой ситуации необходимыми, даже если пациент с частью этих действий не согласен».

«Когда лечение начато, пациент, если он во вменяемом состоянии, вправе прервать лечение в любой момент без объяснения причин и заплатить только за уже выполненные действия и затраченные материалы. Медработник и медучреждение могут прервать оказание услуг только по уважительной причине», – подчеркивает присяжный адвокат.

Он добавляет, что медуслуги должны соответствовать общему уровню медицинской науки на время их оказания и оказываться с усердием, обычно ожидаемым от медработников. В случае необходимости медработник должен направить пациента к врачам-специалистам или привлечь их.

Нетрадиционно лечить можно

Применение нетрадиционных методов профилактики, диагностики или лечения, отмечает Твердохлебов, допускается только в случаях, когда традиционные методы обещают меньший успех, а пациент информирован о сути метода и его возможных последствиях и дал согласие на его применение.

«Если в диагностике или лечении была допущена ошибка, в результате которой здоровью пациента был нанесен вред, который явно можно было предотвратить традиционным лечением, предполагается, что вред был причинен вследствие ошибки медперсонала.

В таком случае ошибку медика пациенту доказывать не нужно, но надо доказать возникший ущерб», – поясняет присяжный адвокат.

Он добавляет, что срок давности по требованию пациента о возмещении вреда составляет пять лет с момента, когда он узнал о нарушении обязанности медработником или об ущербе.

«Если договориться о возмещении не удастся, то стороны имеют право обратиться в суд, – заключает Евгений Твердохлебов. – В нашем случае комиссия прямым текстом посоветовала клинике уладить недоразумение внесудебно, но клиника этого совета не послушалась».